こんばんは。南城 凛(みじょう りん)です。

今宵も凛のりんりんらいぶらり~にようこそお越しくださり、ありがとうございます。

お休み前のひとときに、本の話題でごゆっくりとおくつろぎくださいませ。(^-^)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

お変わりありませんか?

暑かった夏から秋への移行が年々遅くなっています。

体調には気をつけていきたいですね。

いつまでも夏を引きずっていてはいけないことに気づかされる売り場があります。

それは、文具や雑貨店の手帳やカレンダー売り場です。

既に8月の夏真っ盛りの頃から手帳やカレンダーは売り出されてはいますが、これらの在庫が年々早く減っているように感じるのは凛の気のせいかしら?

お気に入りのデザインのものはお早めにゲット!ということでしょうね。(^.^)

暑いからといっていつまでも夏ではないのですねえ。

やはり日本は四季の国。

今年もあと2か月半。

時はどんどん過ぎてゆきます……。

10月に入ると、毎年同じことを感じている凛ですねww (^^;

モノの整理や空間を活かすことの重要性が認識されてからだいぶ経ちます。

そして、「終活」も!

高齢者だけでなく、若い年齢層の方々まで「終活」は浸透してきているようです。

人生100年時代とはいうものの、誰しにも当てはまるかといえば、さにあらず。

こればかりは誰にも予測できないこと。

だからこそ「終活」は大事なのです!

「終活」とは一体誰のためのもの?

自分自身のために、残された家族のために、次世代のために。

管理を徹底して、面倒なことは後回しにせず、後悔のないように。

「今」を生きるこの自身の手ですっきりさせましょう!

などというような強迫観念が蔓延しているかのごとく、、

自己管理と自己責任の重責がどど~っと重くのしかかってくる。

はて、世の中にはおすすめしたくない終活があるのでしょうか?

あなたは「終活」について考えたことはありますか?

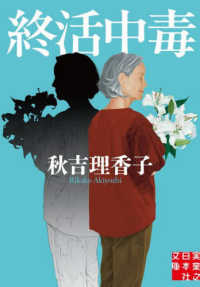

今回ご紹介する文庫本は、秋吉理香子(あきよし りかこ)氏の短編小説集『終活中毒』(実業之日本社文庫、2025年)です。

単行本は、2022年7月に同タイトルで実業之日本社より刊行されています。

著者による「終活」をめぐる様々な状況設定に、読者はあらためて自身の人生にあてはめて考えていくことになるでしょう。

ミステリー仕立ての「終活」に、肯定あるいは否定的に捉える方もいらっしゃるかもしれません。

はじめに、この文庫本の入手についてです。

凛が持っている文庫本は、2025年6月15日付けの初版第1刷発行です。

ある日のこと、凛はいつもの近所の書店の文庫本の新刊コーナーで、ハッと目につくタイトルの文庫本を発見しました。

それが『終活中毒』というタイトル!

え? 中毒になるほどの「終活」って一体何をすることなの?

実に印象的なタイトルに凛は興味をひかれました。

次に、帯や表紙についてです。

一番目は、帯について。

凛が購入した初版本の文庫本の帯の表表紙側には、「最高の最期(エンディング)のはずが」

「まさかのどんでん返し⁉」

「人生の残り時間、あなたはどう生きる⁉」

「驚愕&感動の〈終活〉ミステリー!!」(以上、同帯)

帯の裏表紙側には、書評家の青木千恵(あおき ちえ)氏からのメッセージが、文庫本の解説から抜粋されています。

「主人公にも読者にも予測がつかない状態で展開し、着地がどうなるのか知りたくて、引き込まれる。」(同帯)

二番目は、表紙について。

まずは、表紙のデザインから。

水色をベースに、右側に白髪の女性が右側に向けて立っています。

女性は横顔で、眼を閉じて無表情。

白いユリの花数輪を胸の前に持ち、濃い茶色の服を着て、スラックスも同系色のもの。

対して、左側にはこの女性の影ともいえるシルエットが対比的に描かれています。

シルエットは黒と灰色の濃淡で描かれています。

顔は左側を向いていますが、表情は全く見えません。

白いユリは黒い色になっています。

まさに、この女性の心の裏側を描いたとも思える、意味深なデザインとなっています。

カバーデザインは、岩瀬 聡(いわせ さとし)氏です。

カバーイラストは、太田侑子(おおた ゆうこ)氏です。

次は、裏表紙のメッセージから。

水色の目立つ大きめの文字で、「遺言、片付け、まさかの復讐!? こんな終活、嫌ですか──?」

黒色の文字で、「ゾッとする終活、理想的な終活、人生を賭けた終活…4人の〈終活〉に待ち受ける衝撃&感涙のサプライズとは?」(文庫本、初版)

「終活」を巡るあらゆる事情が描かれていることが想像できます。

内容がものすごく気になるではありませんか!

これは是非とも読まないと!

凛は書店のレジに向かいました。(^O^)

それでは、内容に入ります。

文庫本3頁のContentsには、収められている4編の短編小説のタイトルが書いてあります。

「SDGsな終活」

「最後の終活」

「小説家の終活」

「お笑いの死神」

文庫本の解説は、帯にも掲載されている青木千恵氏です。

今回は2番目に収められている短編小説「最後の終活」についてご紹介します。

妻を交通事故で63歳で亡くした夫と息子との話です。

結構「あるある!」と巷にあふれていそうな話と思いきや、どんでん返しの面白さがあります。( ;∀;)

突然逝ってしまった妻の遺影を前にして、どうしたものかと途方に暮れる夫。

夫が在住している「たかの市」(同書、74頁)の防災チャイムが鳴り、「迷い人」(同書、同頁)の高齢女性についてお知らせするアナウンスが流れてきます。

「防災行政無線」(同書、同頁)から、たかの市も既に高齢化社会に突入していることが読者に明確に伝わります。

妻の遺影の前でため息をついていると、息子の広海(ひろみ)(同書、76頁)が登場します。

和室の畳の張り替えのために父と息子は座卓を移動しなければならないのですが、父親のほうは息子が幼かった頃の思い出がよぎってしまい、結局休憩をとることになります。

亡き妻と息子は仲が良くて、息子が東京の大学に入学した以後も妻が上京して交流していたようです。

妻の死後、息子と父は疎遠となってしまいました。

この息子からは「一切の連絡がなくなったのだった」のですが、「それが三日前、突然帰って来た。」(同書、79頁)のでした。

息子が帰ってきた理由は、「そろそろ三回忌だから」(同書、同頁)ということでした。

息子は、母親の三回忌を前にして、実家のリフォームをすることを父親に主張します。

息子はリフォームに関する情報はネットで調べて、「オンライン限定割引」や「BtoCで直(じか)に契約できるのが魅力だよ」(同書、83頁)などと高齢者には意味不明なことばかり述べるので、父親は驚きをもって息子に関心するばかりです。

息子は、リフォーム業者の出入りの用心のために、金庫などもネットで即座に購入します。

亡き妻の着物の処分については、買取業者には気を付けよ、と息子は父親に詳細な説明をします。

息子がこの先に進んで良いことと、悪いことを明確にわかりやすく教えてくれるので、父親としては頼りになれる息子の存在が大変ありがたいのでした。

この息子と父親との関係、果たして大丈夫かなあ、といささか危なげな感じがしますよねえ。

こう思って読み進んでいる読者の皆さん、この後、新たな展開が!( ゚Д゚)

「──あたし、ヒロミです。」(同書、92頁)という女性の声で電話がかかってきたのです。

「あのねえ、うちのヒロミは男ですよ」(同書、同頁)と応対する父親。

父親は荒く受話器を置いてから、「おい、詐欺だぞ、詐欺!」(同書、同頁)と息子に言うと、息子の広海は苦笑いして悠然としています。

さて、ここから二転三転するジェットコースターの展開に、読者がアッと驚く結末を迎えることになります。

よくありそうだな~と思われがちな話から、読者の予想を裏切る結末。

あとは、あなたが読まれてからのお楽しみに! \(^o^)/

著者の秋吉理香子氏は、2008年、短編小説「雪の花」で第3回Yahoo!JAPAN文学賞を受賞されました☆彡。\(^o^)/

この作品は、2009年、短編小説集『雪の花』のタイトルで小学館文庫から刊行されています。

また、2009年に、テレビ朝日からドラマ化されました。

さらに、2013年に双葉社から刊行された小説『暗黒女子』(のち、双葉文庫、2016年、双葉社ジュニア文庫、2017年)は、2017年に映画化されました。

漫画化された作品もあり、今後、ますますのご活躍を期待できるミステリー作家のお一人です。(^^)v

最後に。

「終活」が流行しているこの日本で暮らしている人々の日常について、読者に新たな視点として着目させた秀逸な短編作品集です。

著者の秋吉理香子氏による幾重にも重なるミステリー作家としての力量が活かされています。

ミステリーとはいっても、背筋が凍り付く作品もあれば、読後に心が温まる作品も収められています。

登場人物のそれぞれの立場で考えてみると、各作品の結末の捉え方は違って当然でしょう。

つまり、受けとめ方はあなた次第ということですね。

「終活」の流行は、人々が日常の不安感にさいなまれている証拠かもしれません。

「終活」という概念に恐れおののきながら生きていくありさまはいかがなものでしょうか。

しかしながら、今を生きる自身の人生を整えるための「終活」はやはり大切にしたいものです。

人生を楽しく! \(^o^)/

あまり難しく考えずに、シンプルにすすめていけたらいいなあ、と考えている凛です。

甘い!と言われそうかなあ……。(^▽^;)

読書の秋。

あなたも読書ライフを楽しんでくださいね。

今夜もあなたにおすすめの一冊でした。(^O^)/