こんばんは。南城 凛(みじょう りん)です。

今宵も凛のりんりんらいぶらり~にようこそお越しくださり、ありがとうございます。

お休み前のひとときに、ごゆっくりとおくつろぎくださいませ。(^-^)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

大変ご無沙汰いたしております。南城 凛で~す!(^O^)

あなたはお元気でしたか。

凛も元気にしています。

ブログを5月に更新してから5か月以上もお休みしてしまいました……。(-_-;)

この期間に凛のりんりんらいぶらり~を訪れてきてくださった方々に感謝いたします。m(__)m

凛はしばらくの間、充電していました。

大変お待たせいたしました。

凛のブログ、再開します!!

今後とも何卒よろしくお願いいたします!<m(__)m>

日本列島の夏は暑かったですね!

暑い期間が長くて、夏を引きずっていた凛ですが、気がつけば今年もあと2か月もありません。

書店や雑貨店の売り場では来年のカレンダーや手帳、日記帳などの人気商品が続々と減っています。まだの方はお早めに。

季節商品の売り場から時節を感じる凛です。

いつまでも足踏みしているわけにはいきません。

時は待ってはくれませんから。(^-^)

今回ご紹介いたします本は、40年に及ぶ時の流れの中で、母親と別れて二人で支え合って真摯に生きる理佐(りさ)と律(りつ)の姉妹の成長物語を基軸にした小説です。

姉妹を温かい目で見守る周りの人々のそれぞれの人生を織り込み、人間と会話のできるヨウムのネネとの交流をエッセンスとして描かれています。

読者は彼女らに寄り添い、時には怒り、時には不安を覚え、そして涙します。

読後は、まるで夢を見ていたのではないかと不思議な感じを抱きながら、心が温まる確かな感覚が体感できる物語です。

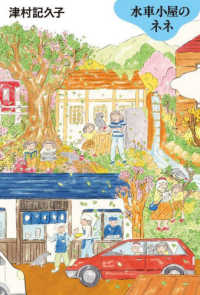

津村記久子氏(つむら きくこ)氏の長編小説『水車小屋のネネ』(毎日新聞出版、2023年)です。

この作品は現在のところ単行本のみの発刊となっています。

凛が持っている単行本は、2024年4月10日付の第13刷です。

初版が2023年3月4日の刊行です。

初版発刊から約1年過ぎての4月10日で13刷となっていますので、大変人気のある作品であるのがわかりますね。(^O^)

はじめに、凛がこの本を入手したのは、この作品が今年の4月10日に本屋大賞で第2位となったことが決め手となりました。

初刊本の刊行以来、書店で目にしてずっと気にはなっていたものの、485頁と分厚い本ということもあってなかなか購入するには至りませんでした。

やはり本屋大賞第2位で話題になったことは大きかったですね~

凛は30分ほど歩いたところにある全国的な書店で購入しました。

次に、帯や表紙についてです。

一番目は、帯について。

書店によっては凛が持っている本の帯とは異なるデザインになっているものが並べられている所もあるかもしれません。

ここでは凛の持っている本の帯に言及いたしますね。

凛が持っている本、13刷の帯の表表紙側には、「2024年本屋大賞 第2位」の文字が大きく目立ち、下のほうには「第59回谷崎潤一郎賞受賞作」ほか、文学賞の順位などが書かれています。

同帯の裏表紙側には「〝誰かに親切にしなきゃ、人生は長く退屈なものですよ〟」「ネネに見守られ、変転してゆくいくつもの人生──」など、心にささるような言葉が書いてあります。

実際に読んだ後にはいつまでも心に残ってジーンとした訳でありまして……。(^-^)

イラストレーターの北澤平祐(きたざわ へいすけ)氏による二人の姉妹とネネのイラストがとてもほっこりさせてくれます。

二番目の表紙についてです。

表紙の新しい楽しみ方!

あなたがこの本を購入されたら、本から表紙を外してみましょう。(^O^)

表紙は全体にびっしりと細部まで描かれています。

左側から右側へと流れるような描き方は、まるで平安時代の絵巻物のようです。

表表紙側の最も中心部にあたる部分では、水車小屋の前で姉妹らしき二人がネネと一緒にいます。

木の根元には、本を開いている律と、ラジカセを持って音を楽しんでいる友だちが仲良く座っています。

ネネもラジカセの音を聞いているようです。

表表紙側の下部では、蕎麦屋さんの店頭で経営者のご夫婦と理佐らしき女性が働いており、ネネがその様子を見ています。

赤いクルマには赤いベレー帽の女性がハンドルを握っており、後部座席には律と思われる女の子とネネが一緒に座っています。

その右上では、スケッチブックを持った赤いベレー帽の女性と律らしい女の子が立っていて、二人をネネが小枝から見つめています。

スケッチブックにはネネらしき鳥が描かれています。

裏表紙側の上部では、小学校から帰宅する子供たちが笑顔でいます。

それから若い女性が赤い自転車を押しながら男性と話して歩いています。

自転車のかごにはネネがいます。

その右側にはカンバスに向かって絵を描いている赤いベレー帽の女性と、傍らには若い女性がいて、肩にネネがちょこんと乗っています。

その上部では、飛び立つネネを男性と二人の女性が見送っています。満開の桜が綺麗です!

裏表紙側の下部では、柿がたくさんなっている木の下で本を読んでいる女性と男性。

その右側では、雪が降る中、向き合っている男女が真剣な表情で話している様子です。

読む前からストーリー性を感じられる、とても手の込んでいる表紙となっています。

全体的に淡く優しい色合いで、人々の顔の表情が温かく、見ているだけでも優しい気持ちになれそうです。

表紙に物語が詰まっています!

勿論、書店では表紙は外さないでくださいね。

購入後のお楽しみにとっておきましょう!(^O^)

装幀は、中島 香織(なかじま かおり)氏です。

イラストは、北澤 平祐(きたざわ へいすけ)氏です。

作中には北澤氏のイラストが描かれていますよ。

読後も頁を開き、北澤氏の世界に何度も触れてしまいたくなった凛です。(^O^)

それでは、内容に入りますね。

物語は、第一話の1981年から始まります。

そして10年後の1991年が第二話、さらに10年経った2001年が第三話、第四話が2011年、エピローグが2021年と、10年毎に物語が展開してゆきます。

第一話の1981年、18歳の姉の理佐と、8歳で小学校2年生の妹の律が駅のホームに立って特急列車が来るのを待っている場面から物語は始まります。

そこには親の姿はありません。

姉と妹の二人だけで特急列車で地方へと向かうのです。

8頁にはその時の様子を描いた挿絵があります。

理佐が持っているのはボストンバッグ一つ、律はランドセルを背負い、律の両手には本が詰まった布のバッグを持っています。

姉妹は親元から離れて引越し先へ向かっていたのでした。

理佐の胸中は、これから必要に迫られる家電や生活費用などの算段が現実の問題として何度も突き付けられて穏やかではありません。

理佐は18年の人生において大きな選択を決断したのでした。

これから律と二人で暮らしてゆく。

これから律を自分が育ててゆく。

え?理佐にそんなことができるの?

ほっこり系の物語と違うの?

「はい」「いいえ」と、どちらの要素も含まれる物語です。

何故ならば、厳しい現実と、ほっこりと心温まる世界が交錯している作品だと凛は考えます。

具体的に触れてみましょう。

まず、厳しい現実のほうからです。(-_-)

「入学金が振り込まれておりませんが、」(同書、15頁)から始まる理佐と律に迫るただならぬ現実が具体的に示されています。

母親とパートナーの男性の姉妹に対する辛辣な言動と行為がこれでもかというくらいに執拗に続きます。

理佐は短大に進めず、アルバイトに行かなければならなくなりました。

ある夜、アルバイト先から帰宅途中の理佐は、児童公園のベンチにたった一人で座っている律を発見して驚きます。

「『だめじゃないの!なんで夜にこんなとこにいるの!』」(同書、23頁)

「お姉ちゃん?と怯えてベンチから飛び退いて走り去ろうという体勢を取っていた律は、突然走り寄ってきて目の前で止まった理佐を見上げて目を見張った。」(同書、23頁)

この時、本が大好きな律は理佐から声をかけられて驚き、ベンチで読んでいた本を地面に落としてしまいました。

その本が何だったのかは伏せておきますね。

この後も律の読んでいる本がたくさん出てきます。

律には本が友だちのような存在だったのでしょう。

この時の様子は、22頁の挿絵でわかります。

姉妹の置かれた環境に対する怒りや、耐え忍ぶしかなかった二人の悲しみが凛を覆いました。(T_T)

律が家に入れない状態だったことがわかり、理佐は大変衝撃を受けました。

姉妹にとって辛いことがまだまだ続きます。

姉妹の母親は毒親なのか……。

作者は悪人を明確にして、読者にわかりやすく投げかけます。

受ける側の読者は、理佐と律に感情移入をしやすくなるでしょう。

時には激しい痛みを感じ、傷つき、えぐられるほどの衝撃もあります。(-_-;)

それらに耐えられる読者の修養となるこれからの40年の重みを感じつつ、頁は進んでゆきます。

では、ほっこりするほうにいきましょう。(^O^)

姉妹が乗った特急電車の行き着く先は、地方のそば屋でした。

理佐は律を連れて、働く目的でそば屋に面接に行ったのですが、「思ったより山深い場所だったけれども、自然に恵まれている、という意味では本当にいいところだった。」(同書、33頁)というのが理佐の第一印象でした。

「特急を降りると、そこにあるわけでもないのに川が流れる音が聞こえたことを、理佐はその後もずっと覚えていた。」(同書、同頁)

このそば屋で働くには「『鳥の世話じゃっかん』(同書、32頁)という業務があります。

「鳥」とは、後に出てくるヨウムのネネです。

ここから理佐と律、喋るネネとの物語が始まります。

姉妹にはそば屋の店主のご夫婦、地域の人々、学校の先生などとの触れ合いがあります。

登場人物たちの背景にある悲喜こもごもに寄り添いながら、読者もリアルタイムで彼らと共に進んでいきます。(^-^)

生きていくための厳しい現実の数々と、それらの対極にある夢物語のような温かい世界が幾重にも織り成してゆきます。

こんなことあるの?

こんな展開があるの?

決して読者を飽きさせることがなく、気がつけば40年の月日が流れてゆきます。

10年毎に描かれる時代背景には、こういう音楽が流行ったなあ、このような小説を読んだものだったなあ、などと読者が大いに共感できる部分が盛り込まれています。

変わりゆくもの、変わらないもの、変わって欲しくないもの……。

凛もあなたも同じ時間を生きています。

人生の機微を感じつつ、あっという間に時は過ぎゆくものだ、ということに気づかされる物語でもあります。

1981年の10年後から40年後の2021年までの40年間の壮大な物語。

読後のあなたは、本から外した表紙を何度も眺めたくなることでしょう!(^-^)

作者の津村記久子氏は、2009年、小説「ポトスライムの舟」(『ポトスライム』(講談社、2009年、のち講談社文庫、2011年))で第140回芥川賞を受賞☆彡☆彡された他、太宰治賞、川端康成賞、織田作之助賞、芸術選奨賞など多くの受賞歴があります。☆彡☆彡☆彡 \(^o^)/

津村氏は「水車小屋のネネ」でも2023年、第59回谷崎潤一郎賞を受賞されています。☆彡☆彡 \(^o^)/

注目度が非常に高い作家です。

まとめ。

理佐と律の姉妹は母親との軋轢から非常に厳しい環境に置かれていましたが、新しい環境に身を置き、強く逞しく生きてゆきます。

一方では、現代の誰もが抱えている悩みや苦しみが述べられているものの、他方では、溢れんばかりの幸福度満点のお話が織りなされている物語です。

理佐と律の姉妹とヨウムのネネだけでなく、作中の登場人物を通して読者はあらゆる感情をもって彼女らの一人一人と寄り添うことになるでしょう。

帯の「〝誰かに親切にしなきゃ、人生は長く退屈なものですよ〟(同書帯)という文面が読後に染みわたります。

40年もの間に、大切なものを育み、真摯に生きていく人々からあなたは何を受け取るでしょうか。

最後に、帯の説明についてひと言。

帯は出版社の宣伝なのだから帯の説明は不要、というご意見もあります。

凛は、帯には読者に伝えたい言葉が凝縮されている、と考えます。

帯の説明のところでもふれましたが、書店によっては『水車小屋のネネ』の表紙とは別に、もう一枚の表紙がまるごと重ねられている単行本が並べられているかもしれません。

表紙とは異なるイラストの表紙サイズの帯です。

「帯の豪華版」「とっておきの一枚の絵」と言っても過言ではないでしょう。

北澤氏のファンにはたまらない本となりますね!\(^o^)/

本に対する思いは帯だけではありません。

凛は一冊の本に携わる関係者の方々の熱意を感じます。

凛のりんりんらいぶらり~を訪れてくださったあなたに少しでも関心をもっていただけたらいいですねえ。 (^-^)

今夜もあなたにおすすめの一冊でした。(^O^)/

0 件のコメント:

コメントを投稿